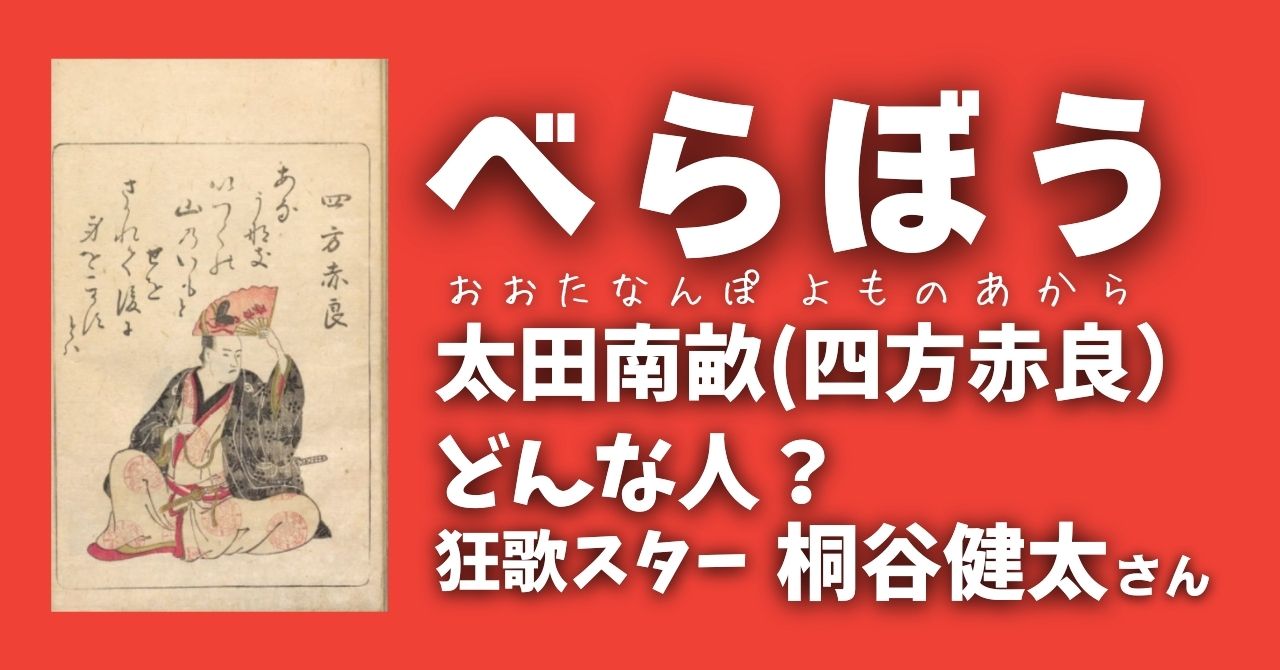

2025年大河ドラマ『べらぼう』は、舞台が日本橋に移りました。耕書堂を中心に戯作者や絵師、町人たちが入り乱れるなか、蔦重のそばで大きな存在感を放つのが狂歌師・太田南畝(おおた なんぽ)。演じるのは、俳優・桐谷健太さんです。

この記事では、

・太田南畝ってどんな人?蔦重との関係は?

・『べらぼう』での描かれ方を知りたい。

・太田南畝を演じる桐谷健太さんについて

をわかりやすく解説します。

笑いの中にどこか哲学。天明狂歌の大スター、今でいうインフルエンサーの太田南畝。調べれば調べるほど興味深いお人でした。

太田南畝(おおたなんぽ)とは?人物像と生涯を解説

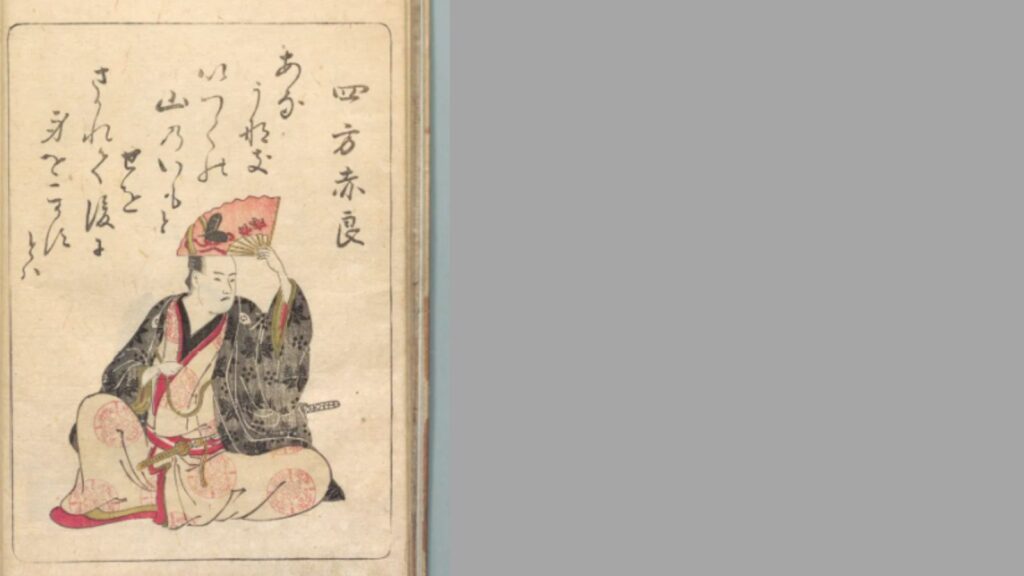

「太田南畝(おおたなんぽ)」とは、江戸時代の幕臣、狂歌師、戯作者。狂名「四方赤良(よものあから)」。明和4年、南畝19歳の時に出版して、大ヒットした『寝惚先生文集』から、寝惚先生(ねぼけせんせい)という名で親しまれています。特に狂歌で知られ、唐衣橘洲・朱楽菅江と共に「狂歌三大家」と言われます。

太田南畝は、15歳(宝暦13年/1763年)で江戸六歌仙といわれた歌人・内山賀邸(内山椿軒)に入門。門人には南畝より23歳年上の平秩東作がいました。

『寝惚先生文集』の出版には平秩東作(「べらぼう」では、木村了さん演)が大きな役割を果たしていて、序文は「風来山人」こと平賀源内先生が描いています。この時代の江戸の文化人は同門から放射線状に文化が広がっていく感じですね

大田南畝は、安永十年(1781年)正月に出版された黄表紙47作を表する『菊寿草』を(※安永十年は徳川家治の死去に伴い4月2日天明に改元)、翌天明二年にも正月新版の46作を評する『岡目八目』を出版しています。

『べらぼう』では、20話で太田南畝作の『菊寿草』で、朋誠堂喜三二の『見徳一炊夢』や耕書堂が高く評価されて、蔦重が南畝に会いに行くのが蔦重と南畝の初対面シーンでした。

天明2年(1782年)12月17日に蔦重の開いた忘年会で「ふぐ汁」を、文化人ネットワークの皆さんがべる様子が放送されました。

#べらぼう 忘年会でふぐ汁を食べた人たち

— いろは (@dramanihoheto) June 14, 2025

戯作者/恋川春町、朋誠堂喜三二、志水燕十

絵師/勝川春章、北尾重政、北尾政演、北尾政美

狂歌師/太田南畝、朱楽管江、唐来三和、元木網

職人/忠五郎、四五六

身内/歌麿、次郎兵衛、半次郎、留四郎、蔦重

運命共同体😋#横浜流星 #尾美としのり #桐谷健太

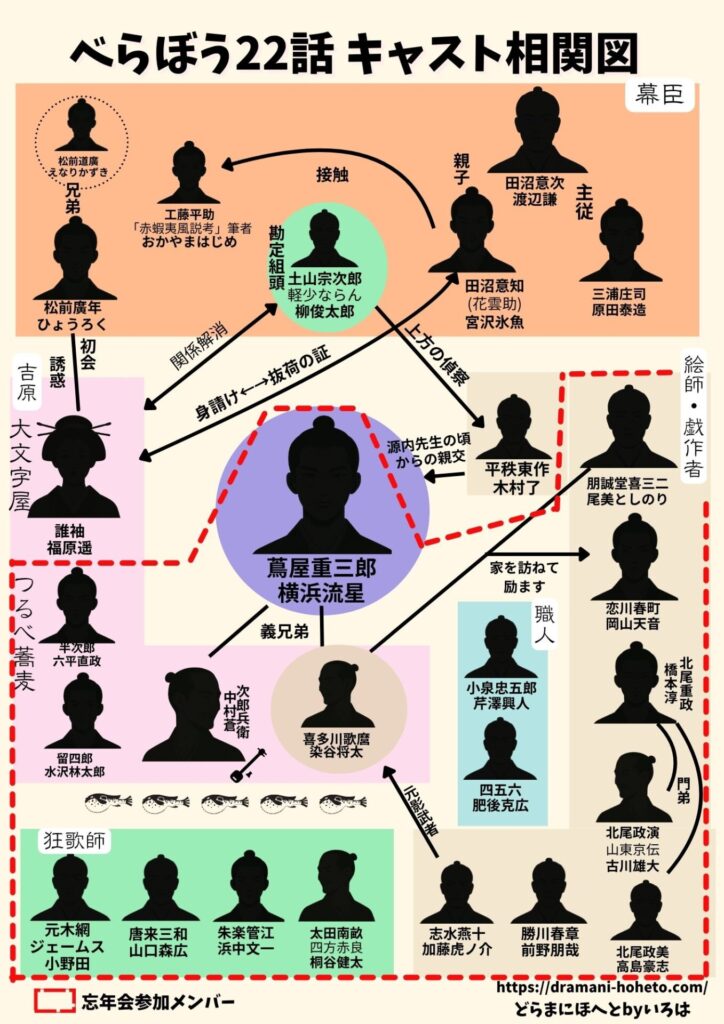

『べらぼう』22話。忘年会でふぐ汁を食べた人は赤い点線の中の人たちです↓

幕臣・狂歌師・戯作者としての太田南畝

太田南畝は寛延二年(1749年)、江戸・牛込仲御徒町に生れました。本名は太田 覃(ふかし)、通称は直次郎。太田家は御徒(おかち)という将軍の警護や城内の警備を行う身分でしたが、南畝はのちに人材登用試験を受けて支配勘定となり、孝行奇特者取調御用を命じられて『孝義録』の編纂に従事、大坂の銅座や長崎奉行所にも勤務しました。

大田南畝の別号は蜀山人(しょくさんじん)、四方赤良(よものあから)、寝惚先生など。内田椿軒(けんちん)に入門、漢学を修め、明和三年(1766年)頃には漢学者の松崎観海にも入門しています。

大田南畝と門人や同好の集まりは、狂歌や戯作が生まれる場であり、蔦重はそこに深く関わっていきます。

『べらぼう』では、そういった空気感が上手く盛り込まれています。

吉原の花魁・三穂崎との関係

天明6年、南畝は吉原・松葉屋の花魁・三穂崎を身請けしました。身請けされた三穂崎は「阿賤(おしづ)」と名を改めましたが、病気になり、身請けから7年後の寛政5年に亡くなりました。

下級武士の南畝が三穂崎を身請けできる財力があったとは思えず、親交の深かった土山宗次郎が身請けしてあげたのかも。知れません。

南畝がおしづから吉原の年中行事やしきたりを聞きだし、細かく書き留めていたお陰で、当時の文化や風習が今に伝わっています。

寛政の改革と『四方のあか』出版の裏事情

『べらぼう』でも、同門の平秩東作が土山宗次郎の命を受けて蝦夷を訪れるくだりが描かれています。土山は誰袖を身請けするなど(べらぼうでは、田沼意知の身代わりと言う設定)、派手な生活をしていて、公金横領が発覚して、天明七年12月に死罪になります。

このようなことから、天明八年に出版した南畝作『四方のあか』には、著者名に南畝の名前はなく、序文も巻末も宿屋飯盛(べらぼうでは又吉直樹さん演)が担当しています。幕臣であり、さらに土山と親交のあった南畝が幕府の締め付けを憚ったものだと考えられています。

「蜀山人」という号を名乗った理由とは?

太田南畝は人材登用試験を受けて支払勘定に昇進、孝行奇特者取調御用方として活躍します。寛政13年の大坂・銅座への転勤を期に、当時中国で銅山を「蜀山」と言ったことから、「蜀山人」を名乗るようになります。

中国好きの私が「蜀山」と聞いてイメージするのは四川省の峨眉山やチベット・ミニヤコンカなので、世俗を離れて、霊峰で仙人のように暮らす人。と言う意味でも「銅」と「蜀山」を掛けて、南畝は名付けたのではないか。と勝手に思っています。

その後、文化元年(1804年)には長崎奉行所勤務となり、日本との通商を求めて長崎に初めてやってきたロシア・レザノフ使節団とも会っています。

長崎のオランダ船でコーヒーを飲んだとの記録が残っています。焦げ臭かったと書いてあるそうで、好奇心旺盛な南畝の姿が想像できます。

文化二年に江戸に戻り、文政6年(1823年)75歳で死去します。

桐谷健太さんが「太田南畝」にピッタリな理由

大河ドラマ『べらぼう』で太田南畝を演じるのは、桐谷健太さん。20話での初登場シーンでは、粋なセリフ回しとともに、“江戸言葉×狂歌”の妙を体現される姿が印象的でした。

蔦重や狂歌の会でのかけ合いも、まさに「江戸の文化人コント」とも言える軽妙さ。

遊び心に満ちた、桐谷健太さんの新境地です。

20話では、桐谷さんのセリフが全部七五調×笑い×ポジティブだったのに吸い込まれました。

「べらぼう」で描かれる太田南畝の魅力とは?

『べらぼう』第20話から登場した太田南畝(桐谷健太さん)は、初登場からセリフがすべて七五調で、狂歌だけでなく、話しぶりや立ち居振る舞いも“言葉遊びのプロ”らしさ全開です。

第20話「寝惚けて候」鰻の狂歌で初登場!

・狂歌会での「鰻に寄する恋」をテーマに、蔦重と次郎兵衛が笑笑笑!

・「あなうなぎ いづくの山のいもとせを~」など、南畝の狂歌が名調子で披露されます。

名セリフ:「詩は李白、書は弘法、狂歌オレ!」

第21話「蝦夷桜上野屁音」屁の狂歌大合戦

・狂歌の会では「屁」をテーマに狂歌を詠む暴走回。

・「山里に 尻ごみしつつ入りしより~」など、屁の歌でみな踊り出す異空間!

・酔った春町からは「四方の赤、地口の化物に謝れ!」と言われます。

第22話「酒上不埒にて」蕎麦狂歌と文化人たち

・忘年会の翌朝、蔦重×蕎麦にかけて「み心につゆもたがはず正直に おそばを去らず長きよゝまで」

・恋川春町の皮肉のセンスを絶賛する姿。南畝の着眼点に蔦重がひらめきます。

第23話「我こそは江戸一利者なり」米不足と狂歌

・狂歌の手引書『浜のきさご』がバカ売れ。南畝の名が江戸中に知れ渡ります。

・長谷川平蔵には、在原業平にかけて狂名を「あり金はなき平で」とニヤリ。

第24〜25話 耕書堂メンバーとしての存在感

・狂歌師としての信頼も高まり、耕書堂の「愉快な仲間」として本格合流。

・門人の宿屋飯盛(又吉直樹さん)を蔦重に引き合わせる。

朋誠堂喜三二は蔦重より15歳くらい年上ですが、太田南畝と蔦重は一歳違いです。より感覚も近くて馬が合ったのかも知れませんね。

桐谷健太さんが演じる太田南畝が魅力的な理由

「べらぼう」で描かれる、底抜けにポジティブな太田南畝の様子が、作中の狂歌やセリフなどからこぼれ落ちてきます。いくつかご紹介させていただきます。

太田南畝が詠んだ狂歌・名言まとめ【ドラマ登場分】

| 何話 | お題/状況 | 狂歌 |

|---|---|---|

| 20話 | 狂歌会 鰻に寄する恋 | あなうなぎ いづくの山のいもとせを さかれて後に 身を焦がすとは |

| 20話 | 蔦重の訪問を受けて | くれ竹の世の人並みに 松立てて 破れ障子に 春は来にけり |

| 20話 | 〃 | 世に吉原があるとは まぁめでてえね |

| 20話 | 畳の日焼けを 蔦重から指摘されて | 十年欠かさず陽は昇り 十年欠かさず陽は暮れた めでてえこったの太平楽 |

| 21話 | 「屁」で踊る場面 | 山里に 尻ごみしつつ 入りしより 浮き世のことは 屁とも思わず |

| 22話 | 宴会の翌朝、耕書堂で蕎麦を食べながら | み心につゆもたがはず 正直に おそばを去らず 長きよゝまで |

| 23話 | 狂歌扇の歌 (蔦重が札差に贈呈) | 世の中に たえて女の なかりせば 男の心 のどけからまし 赤良 |

| 23話 | 空に向かって「米」を唱える | 搗く音に無限の米を降らせよや ここに三俵 かしこに五俵 |

太田南畝(四方赤良)の名言

| 何話 | セリフ・表現 | 備考 |

|---|---|---|

| 20話 | 詩は李白、書は弘法、狂歌オレ | 蔦重に 狂歌師としての自負を語る |

| 20話 | 「うなぎは、やはり、むらむらありたい」 | 鰻狂歌への添削コメントとして |

| 20話 | 「くれよくれ 金はおくれよ ホーホケキョ」 | 蔦重とのやり取りで |

| 23話 | 「あり金はなき平で」 | 長谷川平蔵の狂名を付ける |

蔦重を中心に、春町・喜三二・歌麿らの江戸のクリエイターたちが登場しますが、南畝もその一角。武士でありながら、朋誠堂喜三二や恋川春町と同様に蔦重と深く関わっていきます。

深い教養をベースした風刺と笑いを効かせた狂歌は、現代で言えば「知的なSNS投稿」や「風刺コント」に近いもので、蔦重の知恵袋として大活躍しました。

太田南畝のすごいところは、15歳の時に平秩東作に才を見出されるくらい天才なのに、下級武士から登用試験を受けて昇進していったこと。自分の才能におごらない「努力の人」だという点がいいなぁと思います。

大田南畝の代表作・お墓・ゆかりの地【保存版】

大田南畝の代表作

・『半日閑話』1768~1822年に見聞した巷の噂を記録した随筆。

・『寝惚先生文集』19歳で出版した狂詩集。序文は平賀源内。狂歌流行の発端

・『万載狂歌集』朱楽菅江共編。『千載和歌集』のパロディ。324人の狂歌人の2314首を収録。

・『四方のあか』

・『夢の憂橋』1807年(文化4年)の永代橋崩落事故を取材したもの

・『一話一言』(随筆)

・『蘆の若葉』大坂赴任中の日記

大田南畝の墓所

東京都文京区の本念寺に、太田南畝の墓所があります。

辞世の句は

今までは人のことだと思ふたに 俺が死ぬとはこいつはたまらん

と伝わっています。死因は「登城の途中の転倒が元で」とのことです。

よくある質問(Q&A)

- Q太田南畝(おおたなんぽ)って実在した人物なの?

- A

はい、実在した江戸時代の人物です。本名は太田覃(ふかし)。狂歌師・戯作者・幕臣として活躍し、「四方赤良(よものあから)」「蜀山人(しょくさんじん)」「寝惚先生」など、複数の号を使い分けていました。狂歌三大家の一人と称され、風刺とユーモアあふれる作品で人気を博しました。

- Q蔦屋重三郎にはどんな関係だったの?

- A

太田南畝(四方赤良)と蔦屋重三郎は、江戸後期の出版界を牽引した文化のキーパーソン同士です。

狂歌や黄表紙といった当時の流行を作り出す中で、南畝はクリエイター、蔦重はプロデューサーという関係でした。『べらぼう』では、第20話で南畝の『菊寿草』がきっかけで、蔦重が南畝を訪ね、耕書堂の文化サロンに加わっていく描写があります。その後、蔦重が出版した『浜のきさご』などで南畝の狂歌が爆発的な人気を博し、蔦重の出版戦略において「狂歌」は欠かせないジャンルとなっていきます。

蔦重にとって南畝はただの作者ではなく、時代を読む感性とユーモアで江戸の庶民の心をつかむ“知恵袋”のような存在でした。

- Q太田南畝の辞世の句は?

- A

「今までは人のことだと思ふたに 俺が死ぬとはこいつはたまらん」と伝わっています。

- Q太田南畝はコーヒーを飲んだことがある?

- A

長崎の奉行所勤務の頃、オランダ船でコーヒーを飲み、日本初の体験記を残しています。南畝の感想は「焦げ臭くして味ふるに堪ず」とのことで、南畝の口には合わなかったのかも知れませんが、好奇心旺盛な南畝の姿が伝わってきます。

- Q桐谷健太さんが演じる「太田南畝」の見どころは?

- A

七五調のセリフ回しや、狂歌を交えたリズミカルな会話が最大の見どころ。桐谷健太さんの軽妙な演技が、江戸の言葉遊び文化を現代に生き生きとよみがえらせています。文化人としての深みと、お調子者的な明るさを両立させたキャラクターに注目です。

『べらぼう』はU-NEXTで配信中!見逃し配信&過去作も!

大河ドラマ『べらぼう』は、U-NEXT経由でNHKオンデマンドに登録することで、見逃し配信が可能です。

- 月額990円の「NHKまるごと見放題」パックが、U-NEXTのポイントで実質0円に!

- 31日間無料体験あり(初回のみ)

こちらで詳しくご紹介しています↓

『べらぼう』を今すぐ視聴したい方はこちらからお申込み下さい↓

【べらぼう】20話あらすじとみどころ。狂歌ブーム到来!?めでたい尽くしの”寝惚けて候”

【べらぼう】21話「屁の会」地口と狂歌の大連発!

【べらぼう】23話「江戸一利者」蔦重、狂歌で江戸中に!

【まとめ】太田南畝の魅力と今後の見どころ

太田南畝は、江戸に笑いと知性を届けた“言葉の魔術師”。

『べらぼう』では、桐谷健太さんの軽妙な演技を通して、狂歌やセリフに込められたユーモアと風刺が生き生きと描かれています。

「もの作り」を通して南畝と蔦重の間に生まれる絆が、『べらぼう』のどんな息吹を吹き込むのか、今後の展開がとても楽しみですね。

桐谷健太さんの南畝、どこか抜けているところも絶妙です。カラッとしたポジ抜け感がクセになります笑

U-NEXTの無料トライアルなら、初回登録時に付与される1,000円分のポイントを使ってNHKオンデマンドの「まるごと見放題パック」を最大1カ月間無料で試せます。お試しはこちらから↓

▶【べらぼう】キャスト一覧表!検索機能付きで「あの人何話?」がすぐわかります。

▶【べらぼう】1話~最新話ネタバレあらすじとみどころ&相関図も。

▶【いろはんぽ】べらぼう 江戸たいとう版でゆかりの地めぐり!

参考書籍

今回、参考にした書籍は以下の通りです。関連本が続々出版されています。読み進めると楽しくて仕方仲橋です。

本ページの情報は2025年7月時点のものです。最新の情報は各公式サイト、U-NEXTサイトでご確認ください。